(new) 画像タイトル:img20251227091632.jpg

-(267 KB)

-(267 KB)地3号無線機・送信機用発動発電機の修復 名前: 事務局員 [2025/12/27,09:16:32] No.9594 返信

先般掲示の如く、自動車・内燃機関修復家の内和雅仁氏により進められていた陸軍航空部隊の地3号無線機を構成した送信機用発動発電機の修復が完了した。この発動発電機は米国からの買い戻し品で、前所有者により内部が弄られていたが、内和氏の努力により動作状態に復帰した。氏のご協力に、心より感謝申し上げる。

なお、参考資料として、本発電装置と修復作業の概要について掲示した。

発動発電機概要

本装置は発動発電機及び小型の配電盤により構成されている。発動発電機は単気筒0.6馬力の2サイクル空冷式ガソリン機関及び高圧・低圧直流発電機により構成され、起動はスタートロープによる手動式である。発動機の回転数は3,500rpmで、高圧出力は600V(0.22A)、低圧出力は8V(4A)である。

配電盤は発動発電機より供給される電力を受電し、送信機に配電を行う。配電盤は過負荷継電器、自動電圧調整器、監視計器等により構成され、発生電圧の制御、監視及び過電流を防止し、発電機の保護を行う。

本発電装置は送信機を介し、受信機の一次電源である6Vを供給し、併せ、受信機の蓄電池を充電する事が出来る。発動発電機の最大容積は33×42×23cmで、重量は約20kgである。

地3号無線機発動発電機諸元

発動機: 2サイクル方式

出力: 0.6馬力

回転数: 3,500rpm

燃料: 混合ガソリン

発電機出力(直流): 高圧600V、低圧8V

最大容積: 33×42×23cm

重量: 20kg

製造元: 三國商工株式会社

修復作業概観

内和氏より提供頂いた発動発電機修復の要旨は以下である。

・現状の確認

圧縮有り、点火はわずかにスパークあり、プラグコードは使用不可の状態である。ピストンの固着は無いが、ベアリングのゴロゴロ音が感じられた。

・分解

汎用プーラーを加工して、フライホイールを取り外す。内部には高圧発生用コイル、ポイントが一体の円形プレートに固定されており、点火時期の微調整が可能な構造である。各部を取り外し、各接点の研磨、絶縁状態のチェックを行い、おおむね良好であることを確認した。最初の状態に組み付け、プラグコードを代用品と交換した。起動ロープでフライホイールを回転させると、始動が可能な火花を確認できたので、本格的分解作業に入る。

燃料タンクフレームを外し、エンジンもベースから取り外す。燃料タンクに腐食は無いが汚れがあったのでキャブクリーナーを内部に塗布し、ブラシ等で清掃した。燃料コックも分解したが、パッキン等は無く、テーパー面をスプリングで押し付けただけの構造である。取り敢えず、パッキンを追加した。タンクキャップは裏表の両用で、運搬時の密閉と、運転時のエア抜き穴側を使い分ける構造である。

キャブレターは過去に分解された際、フロートを逆に組んだため亀裂が入っていた。このため、ハンダで穴埋めをし、ニードル部も荒れていたので紙やすりで仕上げた。キャブレターは吸い口の金網をずらすと小径の穴になり、冷間始動用のチョークになる。キャブレターピストンバルブにはクロームメッキが施されており、摩耗もなく良好であった。

キャブジェットはメインとスローで調整スクリュー等は無く、セッティングの変更は出来ない。分解清掃を行い、フランジガスケットをスリーボンド製シートで製作して取り付けた。後日、試運転時にキャブのオーバーフローが発生したので、ニードル先端をボール盤で回転させながら修正後、相手側とコンパウンドですり合わせを行った。

・エンジンアウトプット側分解

ファンカバーの金網を取り外し、空冷ファンと一体のアウトプットを取り外す。裏面は放射状の溝構造で、そこに鉄球が3個組み込まれ、遠心ガバナー機構を構成している。シリンダーヘッド、シリンダー、ピストンの取り外しを行い点検するが、各部の状態は概ね良好であった。しかし、クランクには若干錆が見受けられた。また、ヘッドの固定ネジが1本折れていた。

クランクケースは前後に分離でき、ガスケットの厚みでクリアランスが変わる構造である。ヘッドガスケットは厚いアルミのリングを、シリンダーの上部にはめる構造である。現品は磨いて再使用した。

クランクベアリングはNTN製で、錆による虫食いが発生していた。幸い現代と同様の規格のため、NSK製の金属プレス保持器式の物に変更した。分割クランクのためベアリング交換後はダイヤルゲージで測定して、銅ハンマーの加打によりゲージの振れで5/1000まで調整した。

・組み立て

ケースをヒーターで温め、ベアリング圧入時の負荷を減らして組み付けを行った。シリンダーのスタッドボルトは1本のみ新規製作のものに変更した。メインケースの組付けが完了後、点火ユニットの取付、不良であったプラグコードを新たに作成した。スパークプラグは付属していた米国チャンピオン製のものを、再使用した。

フライホイール組付け時、フライホイールの勘合部とクランクにキーが噛み込み、内側から盛り上がっているのを発見した。過去に、半月キーがずれたまま組み込みを行った結果である。この部分は点火のポイント開閉のカムを兼ねている重要な場所である。このため、フライホイールを旋盤にかけ凸部分を切削し、サンドペーパーで研磨仕上げをして修復した。

・始動テスト

当初、始動はうまくいくが、2度目の起動が困難であった。クランクケースのドレンを開け、プラグを外し、何度かクランキングをして残留ガスを十分に飛ばすと、再起動が可能となる。原因はフロートのニードルの当たりが悪く、オーバーフロー気味となるためで、何度かニードル修正を行い状況は改善した。

本症状の根本原因は、ねじ式のミクスチャーが無く微調整ができないこと、過去に何度も掃除され真鍮のジェット類の穴が大きくなっていること。また、フロートのニードルが痛み、何度も研磨して短くなり、その分フロート室油面が高くなりガスが濃くなる、等である。

なお、本発動発電機の修復に際し、発電機部は低圧、高圧用ブラシの清掃に留めた。現在エンジンの回転数を若干低めに設定しており、出力電圧は、負荷時の低圧が約7.6V、無負荷の高圧は約610Vである。

地3号無線機補足

本無線装置は陸軍航空部隊の近距離用対空、対地通信機材であるが、実際は軽便な汎用機材として各部門で広義に使用された。本機は中型航空機による輸送を考慮して設計され、構成装置各部は小型軽量で、必要に応じ人力による運搬も可能であった。

地3号無線機の公称通信距離は電信が100kmで、運用形態は第四次制式機材に共通して、電信は電鍵の操作によるブレークイン方式で、電話は電鍵の操作による変則のプレストーク方式である。

地3号無線機諸元

用途: 対空・対地通信

通信距離:100km

送信周波数: 1,500〜6,675kHz

電波型式: 電信(A1)、変調電信(A2)、電話(A3)

送信機構成: A1出力40W、A2・A3出力8W、水晶又は主発振UZ-6D6、電力増幅UY-807A x2並列構成、第1格子変調UZ-6D6

送信機電源: 0.6馬力発動発電機、交流式電源

送信空中線装置: 逆L型、柱高6m、水平長20m、地線は地網2枚

受信周波数: 1,500〜8,900kHz

受信機構成: スーパーヘテロダイン方式、高周波増幅1段(UZ-78)、周波数変換(Ut-6A7)、中間周波増幅1段(UZ-78)、オートダイン・再生式検波(UZ-78)、低周波増幅1段(UZ-78)

中間周波数: 450kHz

受信機電源: 直流回転式変圧器及び6V蓄電池

受信空中線装置: 直操時は送信空中線と共用、遠操時用は不明

(new) 画像タイトル:img20251225134111.jpg

-(265 KB)

-(265 KB)岩崎政信殿御寄贈品 名前: 事務局員 [2025/12/25,13:41:11] No.9592 返信

この度、神奈川県横須賀市在住の軍事資料収集家・岩崎政信殿より、東芝製送信管UX-860(直熱式四極管)をご寄贈いただきました。

本送信管は、陸軍航空部隊の「94式対空2号無線機」を構成する送信機の、緩衝増幅管および電力増幅管として使用されました。UX-860は現存数が少なく、今日では極めて貴重な真空管です。

岩崎殿のご高配とご協力に、心より感謝申し上げます。

陸軍「94式対空2号無線機」捕捉

94式対空2号無線機は、陸軍航空部隊の対空通信距離500kmの中距離通信機材として開発された。しかし、対空通信距離1,000kmの遠距離用機材94式対空1号無線機が僅か3機で不整備となったため、その代用として大戦終了まで、航空部隊の各部署で広義に使用された。

代用にあたり、対空通信距離1,000kmの問題は周波数帯の適正な選定により解決し、その運用に支障は無かった。

なお、野戦軍の軍通信隊も本機材より変調機を除き、遠距離用通信装置として使用した。

94式対空2号無線機装置諸元

用途: 対空通信

通信距離: 電信600km、電話300km

周波数: 送信950〜7,500kHz、受信140〜15,000kHz(8バンド)

電波型式: 電信(A1)、電話(A3)

送信機: A1出力約200W、水晶又は主発振UF-210B、緩衝増幅UX-860、電力増幅UX-860 x2並列使用

変調機: 音声増幅UF-210B、ハイシング変調UV-849、音声送信制御UF-12A x2、遠隔用音声増幅UF-12A x2

送信電源: 発動発電機、交流式発電装置

送信空中線装置: 逆L型、柱高12m、水平長25m、地線-25m裸線6条

受信機: 27号型2台、又は94式対空2号受信機二型2台

受信空中線装置: 逆L型、柱高10m、空中線長20m以下、地線-20m裸線4条

全重量: 840kg

運搬: 各駄馬1頭式輜重車四輌、自動貨車1輌

開設撤収: 兵6名で20〜30分

(new) 画像タイトル:img20251127171112.jpg

-(274 KB)

-(274 KB)陸軍「94式6号無線機」構成物品の収集が完了? 名前: 事務局員 [2025/11/27,17:11:12] No.9590 返信

今般、帝国陸軍が1934年(昭和9年)に制式化した、94式6号無線機を構成する電源電池収納鞄を入手した。

94式6号無線機は、対向通信用の二セットが一つの可搬用木箱に収容されており、電池鞄については従来一個が欠品であった。しかし、今回の入手により主要構成物品のほとんどが揃うこととなり、誠に幸いである。

これにより、木箱に収容される未収集の構成備品は、空中線装置を収納する布袋二枚のみとなった。

入手した電池鞄は未使用品であり、内部には電源用電池の収容筐も残っていた。また、未使用の送受話器が一組付属していたが、こちらは経年によりゴム引きの接線が劣化し、触れることができない状態である。

しかし、送受話器は紙テープで梱包されており、出荷時の状況を知る上で貴重な資料となるため、このままの状態で保存するつもりである。

陸軍「94式6号無線機」概要

94式6号無線機は、陸軍の第三次制式制定作業により兵器化された、各部隊・各兵科用の携帯式簡易無線電話機である。本機は軽便で、兵一〜二名による運用が可能であったことから、短期間のうちに陸軍各部門に広く浸透し、また一部は海軍陸戦隊にも供与された。

1934年当時、歩兵が移動しながら使用できる携帯式無線装置を導入していた国は、先進各国の中でもごく僅かであり、本機は極めて先駆的な通信機であった。

94式6号無線機は、双三極管30MCを一本使用した簡易無線機であるが、制式化以降、後継機が開発されることはなく、陸軍唯一の携帯式無線電話機として改修を重ねつつ太平洋戦争終結まで使用された。

このため、主装置である23号型通信機には、原型からF型までの初期一バンド型、普及型である三バンド方式の23号H型、および23号型など、各種の型式が存在する。

94式6号無線機(普及型・23号型通信機)緒元

用 途:歩兵用

通信距離:約2km

周波数:25〜45.5MHz(3バンド)

電波形式:変調電信(A2)、電話(A3)

装置構成:自励発振・超再生検波方式

構成管:UZ-30MC

送信構成:発振 UZ-30MC(1/2)、変調 UZ-30MC(1/2)、出力 0.5W(A2・A3)

受信構成:超再生検波 UZ-30MC(1/2)、低周波増幅/低周波発振 UZ-30MC(1/2)

電源装置:乾電池(平角4号×2個、B-18号×6個)、手回式発電機

空中線:L型、垂直部1.4m、対地線(カウンターポイズ)水平0.65m

運 搬:駄馬1頭に4機駄載、1通信機材は兵1名にて携行可

開設・撤収:兵1名にて1〜2分

整備数:6,665機(戦時中)

画像タイトル:img20251023121915.jpg

-(284 KB)

-(284 KB)来館者と地三号無線機構成発動発電機の修復 名前: 事務局員 [2025/10/23,12:19:15] No.9588 返信

先般「報告515資料館」館長の中村泰三氏が、スイス人の Ryo Dieterle 氏および自動車・内燃機関修復家の内和雅仁氏を伴い、当館(横浜旧軍無線通信資料館)に来訪された。

中村氏は旧軍航空機の研究家・修復家として知られ、当FBでもこれまでに何度か紹介したことがある。

Ryo Dieterle 氏は航空機や自動車の修復を趣味としており、これまでにすでに5台の車両を修復している。その中には1970年代のカローラも含まれており、驚かされた。

内和氏は自動車整備会社を経営する傍ら、希少車輌やエンジンの修復を行っている。とりわけ、氏はダグラス DC-3 の発動機 P&W R-1830(星型14気筒レシプロエンジン)を修復したことで知られている。

このエンジンは、かつて ANA が所蔵していた DC-3(JA5019)の左発動機であり、修復後は見事に稼働している。運転の様子は YouTube に多数UPされているが、その迫力は圧倒的である。

エンジン始動映像

[https://www.youtube.com/watch?v=Y-zuUEpMRuA](https://www.youtube.com/watch?v=Y-zuUEpMRuA)

ところで、内和氏は当館が所蔵する陸軍航空部隊の地三号無線機を構成する送信機用発動発電機式電源に強い関心を示され、驚いたことに修復を担当して頂けることとなった。この型のエンジンは、本田宗一郎が自転車の動力に転用したことで知られており、いわゆる「バタバタ」である。

併せ、小生は厚かましくも、同時代の米国海軍・海兵隊用移動無線機「TBX」を構成する送信機用発動発電機の修復もお願いしたところ、こちらも快諾をいただいた。

さて、当日は旧軍航空機の修復、DC-3発動機修復の経緯、さらにはスイスにおける航空機・自動車修復の現況など、多岐にわたる話題で盛り上がり、誠に楽しき一時を過ごさせていただいた。

また、期せずして当館所蔵の大戦期発動発電機2台の修復が実現する運びとなり、誠に驚き、感激した。これにより、ついに念願が叶い、近い将来、帝国陸軍の発動発電機が再び稼働する姿を目にすることができそうである。

地三号無線機補足

本機は、第四次制式制定作業により兵器化された陸軍航空部隊の近距離用対空・対地通信機材である。地三号無線機は中型航空機による輸送を考慮して設計され、構成装置は小型・軽量であり、必要に応じて人力による運搬も可能であった。

通信距離は電信で約100km。運用形態は第四次制式機材に共通し、電信は電鍵操作によるブレークイン方式、電話は電鍵操作による変則プレストーク方式であった。

地三号無線機 諸元

用途:対空・対地通信

通信距離:100km

送信周波数:1,500〜6,675kHz

電波型式:電信(A1)、変調電信(A2)、電話(A3)

送信機構成:A1出力40W、A2・A3出力8W、水晶または主発振 UZ-6D6、電力増幅 UY-807A×2(並列構成)、第1格子変調 UZ-6D6

送信機電源:0.6馬力発動発電機

送信空中線装置:逆L型(柱高6m、水平長20m)、地線は地網2枚

受信周波数:1,500〜8,900kHz

受信機構成:スーパーヘテロダイン方式

高周波増幅1段(UZ-78)、周波数変換(Ut-6A7)、中間周波増幅1段(UZ-78)、オートダイン・再生式検波(UZ-78)、低周波増幅1段(UZ-78)

中間周波数:450kHz

受信機電源:直流回転式変圧器および6V蓄電池

受信空中線装置:直接操作時は送信空中線と共用、遠操作時用は不明

TBX補足

本機は1930年代後半に開発された米国海軍・海兵隊用の中距離通信機材である。TBXは太平洋地域の上陸作戦で広く使用され、ニュース映像や映画にも頻繁に登場するため、よく知られた無線機材である。

TBX-3型 諸元

用途:海兵隊用

通信距離:電信50km、電話25km

周波数:送信 2,000〜4,525kHz、受信 2,000〜8,000kHz

電波型式:電信(A1)、電話(A3)

送信出力:電信9W、電話3W

送信部構成:発振・直接輻射(837)、第三格子変調

受信部構成:スーパーヘテロダイン方式(高周波増幅なし)

周波数変換(1C6)、中間周波増幅1段(34)、検波(34)、BFO(CRC-38034)、低周波増幅1段(34)

中間周波数:1,515kHz

電源装置:受信部乾電池、送信部手回し発電機または発動発電機

空中線装置:送受信兼用、垂直ホイップ型または単線展開型

地線装置:カウンターポイズ

通信機本体重量:12.5kg

運搬:携行、駄馬編成、車載

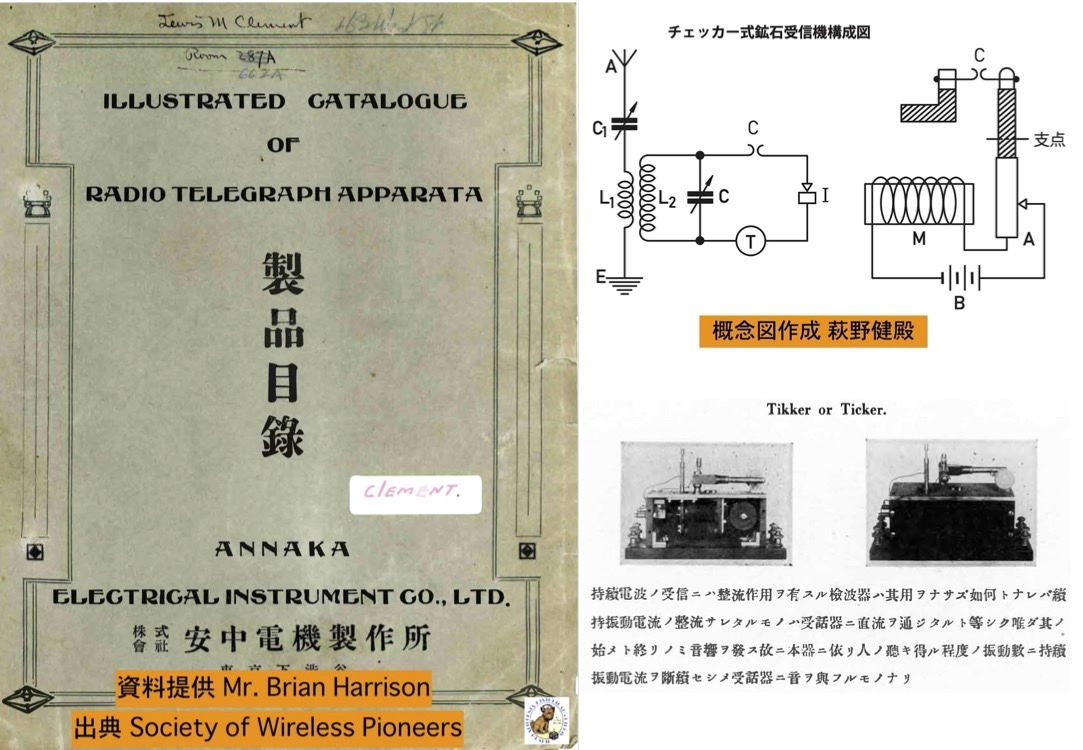

画像タイトル:img20251023115222.jpg

-(233 KB)

-(233 KB)「安中電機製作所・製品目録」とチッカー検波器 名前: 事務局員 [2025/10/23,11:52:22] No.9586 返信

今般、米国の収集家 Brian Harrison 氏より、安中電機製作所(現アンリツグループ)が1920年(大正9年)に作成した「製品目録」(PDF)の提供を受けた。大元の出典は米国のSOWP (Society of Wireless Pioneers)である。

本カタログは時代を反映し、簡単火花式・瞬滅火花式送信機、高周波発電機、鉱石式受信機、さらに黎明期の真空管式送受信機を網羅しているが、その中に「チッカー検波器」が含まれており、誠に驚かされた。本検波器は鉱石検波式受信機に付加して、不衰滅電波(無変調搬送波)の復調に使用する。

火花式送信機

帝国海軍は1903年(明治36年)、実用的な簡単火花式送信機とコヒーラ検波式受信機によって36式無線電信機を開発し、日露戦争の勝利に貢献した。1913年(大正2年)になると、旧式となった簡単火花式送信機は瞬滅火花式に改造され、元年式送信機として制定された。

瞬滅火花式とは、火花の放電間隔を0.3m以下にすると火花抵抗がほぼ無限大となる放電特性を利用したものである。これにより、簡単火花式における一次回路・二次回路の密結合による二重周波の発生が抑制され、二次回路共振の単一電波が発射されるため、電波効率が高い。また、使用電圧が低くなるため、放電による騒音が著しく軽減される利点があった。

一方、この時期にはコヒーラ検波式受信機はすでに過去のものとなり、受信機は複合同調回路を備えた鉱石検波式が主流であった。

不衰滅電波式送信機の発明

・電弧式

1900年(明治33年)、イギリスの物理学者ダッデル(William Duddel)により、従来の瞬滅火花式とは異なり、不衰滅電波を発生する電弧式送信機が考案された。

本機はアーク放電器の一種で、密閉容器内に水素ガスあるいはアルコール蒸気を充填し、これに強力な磁場を与えて内部の陽極・陰極間で電弧を発生させ、不衰滅高周波を得る方式である。さらに、電極に同調回路を付加することで任意の不衰滅周波数を得ることができた。

第一次世界大戦中、米国艦艇は電弧式送信機を多数装備し、その有効性は各国の注目を集めた。帝国海軍も導入を決定したが、特許を有する米国フェデラル・テレグラフ社の使用料は法外に高額であった。このため1918年(大正7年)、特許に抵触しない構造で国産化が図られ、開発された一連の送信機は7年式として制式化された。

・高周波発電機

同時期、アメリカGE社のアレクサンダーソン(E. F. W. Alexanderson)が50kHz・1kW出力の高周波発電機を開発した。帝国海軍も陸上固定局用送信機としてこの高周波発電機に注目し、1914年(大正3年)に10kHz・2kW出力の発電機を米国から購入して研究を開始した。

1917年(大正6年)、海軍造兵廠電気部は鉄心の磁力飽和によって発生する奇数倍高調波に同調する周波数変換器を発明した。これにより、高周波発電機で発生した10kHzを効率的に30kHzへ変換することが可能となり、同年10月にはこの装置を用いて出力100kW・30kHzの送信機を完成、佐世保軍港に設置した。その後、各種の類型高周波発電機が製造され、陸上電信所への設置が進められた。

チッカー式受信機の開発

電弧式送信機も高周波発電機も、発振波は無変調搬送波(不衰滅波)である。このため、従来の鉱石式受信機では復調ができなかった。そこで、不衰滅波の復調には、火花式信号と混合検波する簡易なヘテロダイン方式や、受信した不衰滅波を可聴周波数で変調する方式等が考案された。

実用化されたのは後者の変調方式であり、これは「チッカー式受信機」と呼ばれた。本受信機は、鉱石検波器と直列にブザーで振動する白金接点を組み込み、その高速断続によって不衰滅波を変調し、これを鉱石検波器で検波し、可聴音として復調する方式である。

しかし、間もなくして三極真空管を用いたオートダイン検波式受信機が普及し、「チッカー式受信機」の使用は極めて短期間で終了した。

「チッカー検波器」

当館(横浜旧軍無線通信資料館)は資料により、チッカー式受信機の構成と動作については把握していた。しかし、その実物を確認したことはく、今回提供いただいた「安中電機製作所・製品目録」により、初めてその具体的な構造を知ることができた。

掲載されたチッカー検波器の写真は不鮮明で細部は不明であるが、木製ケース内部に振動発生用ブザーが装備され、上部に不衰滅波を断続して変調する振動接点が取り付けられている。本器は付加装置として設計されており、不衰滅信号を受信する際には既設鉱石式受信機の検波器前段に挿入して使用する。

画像タイトル:img20250901101912.jpg

-(238 KB)

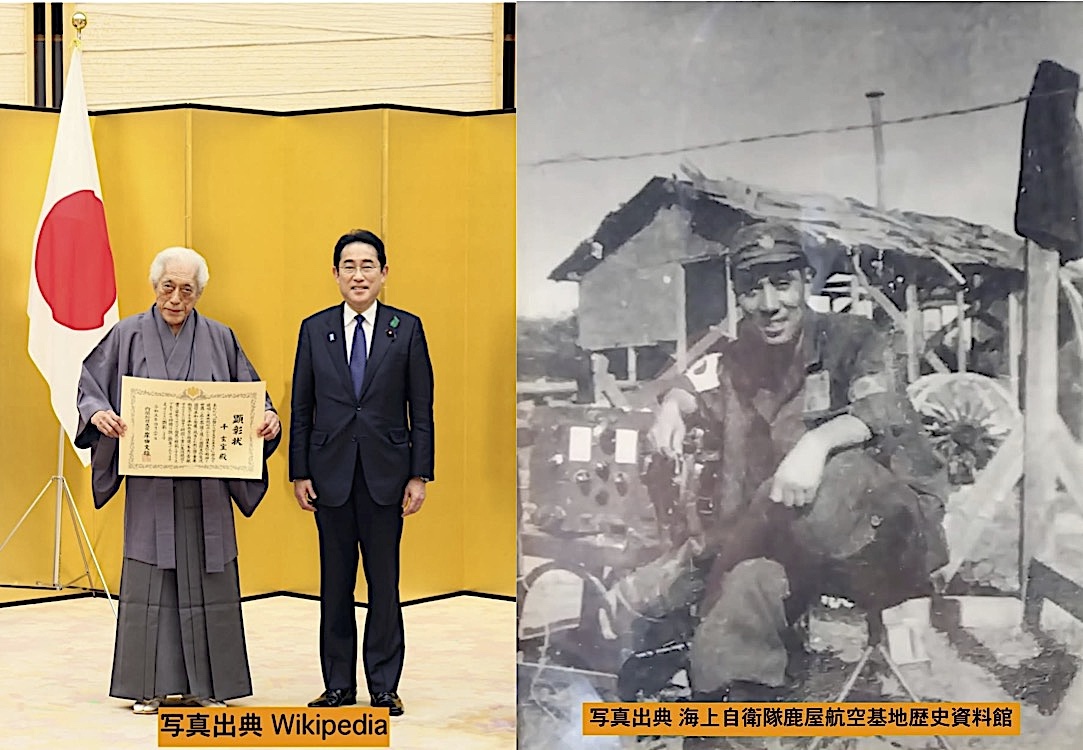

-(238 KB)千玄室と西村晃、そして不明無線電信機 名前: 事務局員 [2025/09/01,10:19:12] No.9584 返信

酷暑の8月が漸く終わった。本年は戦後80年という節目にあたり、戦争の記憶が改めて呼び起こされた、重く深い月であった。

そうした中、終戦記念日の前日である8月14日、裏千家前15代家元の千玄室(15代斎号鵬雲斎)が逝去された。享年102。まさに大往生であったが、氏は戦争末期の一時期、徳島海軍航空隊の白菊特攻隊に配属されていた。

小生は茶の湯を嗜むわけではないが、その歴史や道具類には関心があり、かつて国立民族学博物館名誉教授・熊倉功夫先生の講座で学んだことがある。また千玄室についても、15代家元鵬雲斎時代に、インタビューや指南の様子を折に触れてテレビで視聴しており、直接の面識はないながらも、ある種、馴染み深い人物であった。

千玄室が白菊特攻隊に配属されていた当時、同期には、のちに俳優として大成する西村晃がいた。特攻隊員として結ばれた両者の絆は強く、1997年(平成9年)3月に西村が逝去した際には、千玄室(当時鵬雲斎)が葬儀委員長を務めている。

白菊特攻隊の乗機は機上作業練習機「白菊」で、航法・通信・爆撃・射撃・写真撮影などの実地訓練に用いられた機体である。特攻仕様の白菊では搭載燃料を倍増し、250kg爆弾2発を両翼下に懸架したが、重量過多のため最高速度はわずか180km前後にとどまった。このため昼間の出撃は不可能で、主に夜間攻撃に用いられたものの、特攻機としてはきわめて不向きであった。

ところで今回、千玄室の訃報を機にその生涯を調べていたところ、西村晃が海軍飛行服姿で椅子に腰かけている写真を見つけた。出典は海上自衛隊鹿屋航空基地史料館とされているが、驚いたことに、西村の横には機上用と見られる無線電信機が写っていた。

当然ながらその型式が気になり詳細に観察したが、小生には該当する機材の記憶がない。よく見ると、この無線機は海軍機上用の「96式空2号無線電信機改2」の右側を拡張したような構造で、これまで確認したことのない機種であった。

さらに写真全体を観察すると、西村の座っている椅子はスチールパイプ製で、背後の建物の壊れ方もわざとらしく、戦中の海軍基地で撮影されたものとしては不自然である。また、西村の仕草もどこかおどけているように見える。

西村晃は『雲流るる果てに』や『あゝ同期の桜』など、多くの特攻映画に出演している。このため、本写真はそうした作品の撮影現場で、合間に撮られたスナップ写真ではないかと推察される。したがって、共に写る正体不明の無線機も、撮影用の小道具であった可能性が高い。当時、無線機などの機材は、美術スタッフが適当に作るのが一般的であったからである。

画像タイトル:img20250825150558.jpg

-(219 KB)

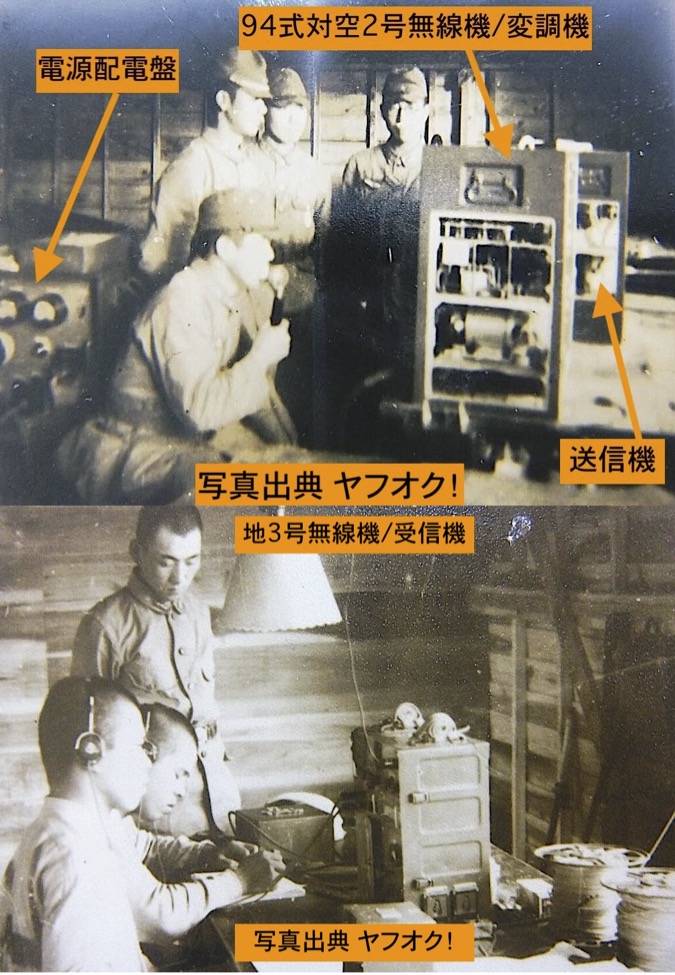

-(219 KB)陸軍航空通信学校関連写真 名前: 事務局員 [2025/08/25,15:05:58] No.9582 返信

先般「ヤフオク!」に、陸軍航空通信学校に関する写真アルバムが出品された。この中に無線機材が映った写真が数枚含まれており、応札をしたが、残念ながら事務局員は二番札で、落札はできなかった。

写真に写る機材は、陸軍航空部隊の第三次制式機材である「94式対空2号無線機」関連装置、および第四次制式機材である「地3号無線機」を構成する受信機であった。

施設から判断すると、写真の撮影場所は水戸陸軍航空通信学校で、撮影時期は1942年(昭和17年)頃と推察される。

陸軍航空通信学校に関する写真は極めて珍しく、このため、参考資料として、判読可能な一部写真と関連資料を掲示した。

「94式対空2号無線機」補足

本機は、陸軍航空部隊の第三次制式制定機材で、対空通信距離500km級の中距離通信装置である。しかし、対空通信距離1,000km級の遠距離用装置「94式対空1号無線機」がわずか3機のみで不整備となったため、その代用として大戦終了まで航空部隊各部署で広範に使用された。

代用にあたり、対空通信距離1,000kmの問題は周波数帯の適正な選定によって解決され、運用上の支障は生じなかった。

94式対空2号無線機装置 諸元

用途:対空通信

通信距離:電信600km、電話300km

周波数:送信950〜7,500kHz、受信140〜15,000kHz(8バンド)

電波型式:電信(A1)、電話(A3)

送信機:A1出力約200W、水晶または主発振UF-210B、緩衝増幅UX-860、電力増幅UX-860×2並列使用

変調機:音声増幅UF-210B、ハイシング変調UV-849、音声送信制御UF-12A×2、遠隔用音声増幅UF-12A×2

送信電源:発動発電機、交流式発電装置

送信空中線装置:逆L型、柱高12m、水平長25m、地線-25m裸線6条

受信機:27号型2台、または94式対空2号受信機二型2台

受信空中線装置:逆L型、柱高10m、空中線長20m以下、地線-20m裸線4条

全重量:840kg

運搬:各駄馬1頭式輜重車4輌、自動貨車1輌

「地3号無線機」補足

本機は陸軍航空部隊の第四次制式制定機材で、対空通信距離100kmの近距離用装置であるが、実際には軽便な汎用機材として各部門で広く使用された。装置は中型航空機による輸送を考慮して設計されており、構成各機は小型・軽量で、必要に応じて人力による運搬も可能であった。

地3号無線機の運用形態は第四次制式機材に共通し、電信は電鍵操作によるブレークイン方式、電話は電鍵操作による変則のプレストーク方式である。

.

地3号無線機 諸元

用途:対空・対地通信

通信距離:100km

送信周波数:1,500〜6,675kHz

電波型式:電信(A1)、変調電信(A2)、電話(A3)

送信機構成:A1出力40W、A2・A3出力8W、水晶または主発振UZ-6D6、電力増幅UY-807A×2並列構成、第1格子変調UZ-6D6

送信機電源:0.6馬力発動発電機、交流式電源

送信空中線装置:逆L型、柱高6m、水平長20m、地線は地網2枚

受信周波数:1,500〜8,900kHz

受信機構成:スーパーヘテロダイン方式、高周波増幅1段(UZ-78)、周波数変換(Ut-6A7)、中間周波増幅1段(UZ-78)、オートダイン・再生式検波(UZ-78)、低周波増幅1段(UZ-78)

中間周波数:450kHz

受信機電源:直流回転式変圧器および6V蓄電池

画像タイトル:img20250717081938.jpg

-(287 KB)

-(287 KB)旧軍関連無線機材及び真空管他の入手 名前: 事務局員 [2025/07/17,08:19:38] No.9580 返信

今般標記に関連した以下の機材、真空管他を入手した。これ程纏めて旧軍機材、関連真空管を入手するのは久しぶりで、誠に幸いであった。また、併せ入手した米軍機材も、所蔵するのは初めてで、その動作確認が楽しみである。

1. 陸軍94式3号甲無線機・53号C型受信機 3台

2. 陸軍94式3号乙無線機・「師団通信隊用副受信機」構成44号型受信機

3. 旧軍機材用傍熱真空管・直熱式電池管、ドイツ軍機材関連真空管、米軍機材関連MT管

4. 米国陸軍HF携帯式SSB送受信機(PRC-1099)

5. 米国陸軍HF可搬式SSB送受信機(コリンズ671U-1・100Wアンプ)

6. ATWATER KENT TYPE-TA(ストレート式)及びアサガオ型スピーカー

上記の内、53号C型受信機(1-V-2)は94式3号甲無線機の副受信機で、馬上での待ち受け受信機を目的に開発されたが、実際に使用する機会は少なく、間もなくして廃止された。しかし、本機は非常に小型で、構成真空管に小型の空間電荷型真空管を使用するなどし、特記すべき受信機である。

また、「師団通信隊用副受信機」は、94式3号乙無線機を構成する副受信装置である。94式3号乙無線機は師団通信隊用機材で、師団司令部と隷下の各連隊他との作戦電報の送達に使用された。師団通信隊では、無線装置を送信所と受信所に分け運用することが多く、副受信機を備えた付加装置「師団通信隊用副受信機」を装備した。

この「師団通信隊用副受信機」は「44号型受信機」、遠隔で送信機を運用する「4号A型操縦機」及び操縦機に対応して送信機を制御する「4号A型中継機」により構成されている。

なお、94式3号甲無線機と94式3号乙無線機の主通信装置は36号型通信機で、両機は同一構造であるが、運用周波数が若干異なる。

.

94式3号乙無線機と遠隔運用

本無線装置は師団通信隊用機材であり、司令部に設置される合同通信所(合通)等において、各通信部隊と共に運用を行う機会が多い。

この場合、各機による相互干渉が発生するため、各隊の受信装置のみを合通に設置し、各送信装置は500〜1,000m離れた場所に配置し、遠隔操作機(遠操機)により送信機の遠隔運用を行った。この際、受信所に設置される受信機が「師団通信隊用副受信機」を構成する44号型受信機である。

受信所には44号型受信機および送信装置を遠隔操作する「4号A型操縦機」が、送信所には36号型通信機および操縦機に対応する「4号A型中継機」が設置され、両者は93式軽被覆線等により接続された。

操縦機・接続線・中継機で構成される遠操装置の基本回路は、電鍵・電池・継電器から成るループ回路であり、これに対向呼び出し用のブザー回路および電話機能が付加されている。操縦機に接続した電鍵を叩くと回路に電流が流れ、中継機の継電器が動作し、接点を介して接続された36号型送信機の電鍵回路が制御され、電波が発射される。

装置設営後、受信所の通信担当は、送信機用発電機の起動・停止の指示をブザーで行い、打ち合わせは電話機能を介して行い、操縦機に接続した電鍵により送信機を遠隔運用した。

なお、合通受信所に対応して設置される送信所は集合の必要がなく、通常、各送信装置は各班が選定した任意の場所に設営された。

画像タイトル:img20250526165752.jpg

-(288 KB)

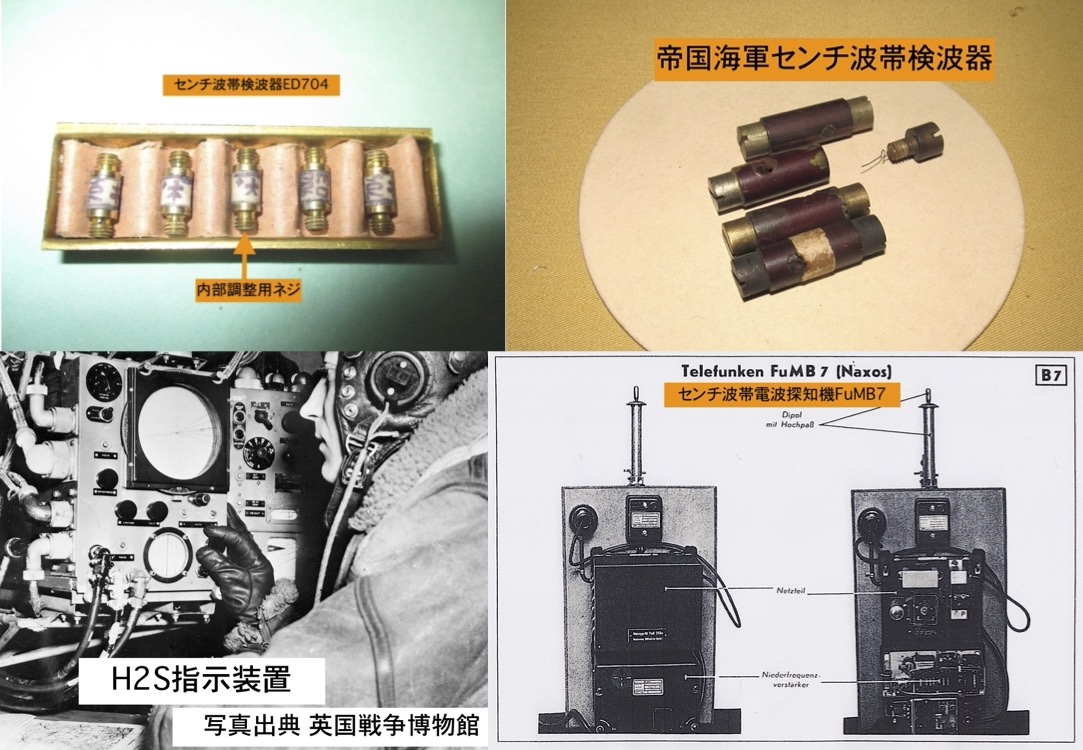

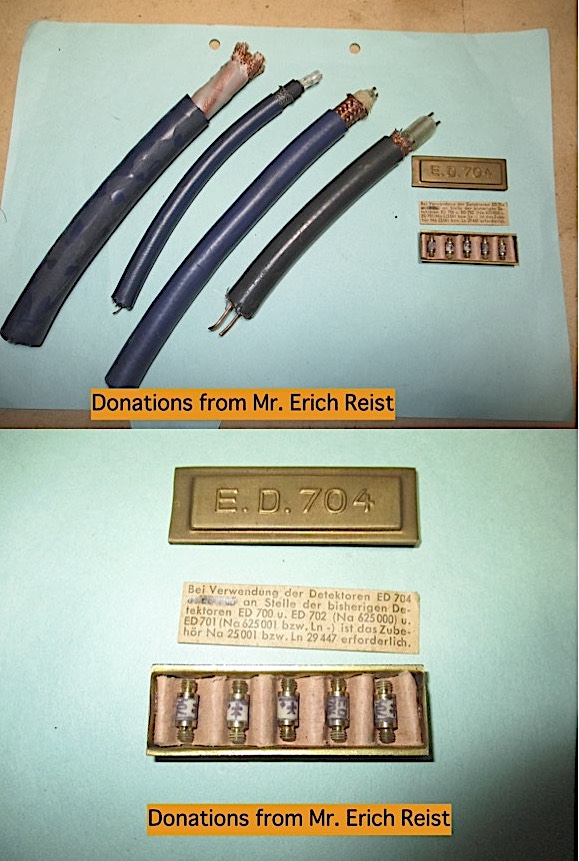

-(288 KB)ドイツ軍センチ波帯検波器 ED704 名前: 事務局員 [2025/05/26,16:57:52] No.9579 返信

先般、オランダの大戦期ドイツ軍電子技術研究家である Erich Reist氏より、ドイツ軍のセンチ波帯検波器ED704をご寄贈いただいた。

本検波器は、独逸テレフンケン社が英国空軍(RAF)のセンチ波帯(Sバンド・3,000MHz帯)機上レーダー「H2S(地表探索・航法・爆撃用)」や、海軍の機上レーダー「A.S.V. Mk.Ⅲ(水上警戒用)」に対処するため、急遽開発を手がけ、1943年末に完成させたED700系シリコン検波器の一種である。当館(横浜旧軍無線通信資料館)は、大戦期におけるセンチ波帯レーダーの関連機材を収集しており、資料として本器はどうしても必要であった。

この検波器は驚くほどに小さく、直径は4mm、長さは11mmである。検波器の両端はネジ式で、専用の容器に装着して使用する構成である。片側にはシリコン検波器に密着する接点の、圧力調整ネジが装置されている。

ドイツ海軍は本検波器を使用して、A.S.V.MkⅢレーダー探知用の電波探知機を急遽開発し、潜水艦隊に配備した。また、空軍はH2Sを模倣し開発した機上レーダー「ベルリン」や、機上用電波探知機に使用した。

ところで、大戦期、帝国海軍は 3,000MHz帯を使用したレーダー「2号電波探信儀2型(22号電探)」を開発したが、有効な検波器がなく、受信機のスーパーヘテロダイン化が遅れた。そのため、肝心な時期に安定した水上警戒・射撃管制レーダーを用兵側に提供することができなかった。

この問題を解決したのが、当時東京帝国大学大学院の学生であった霜田光一先生である。先生は黄鉄鉱によりセンチ波帯検波器を開発し、海軍はこの検波器を使用して、22号電探のスーパーヘテロダイン化を実現させた。

シリコン検波器について、霜田先生は「残念ながら、当時わが国には高純度のシリコンを精錬する技術はなかった」と述懐されていた。

ED700系検波器の開発

「History of Telefunken Semiconductors」によると、テレフンケン社におけるセンチ波帯用検波器の開発は以下のようなものである。

https://sites.google.com/site/transistorhistory/Home/european-semiconductor-manufacturers/history-of-telefunken

テレフンケン社はシリコン検波器の開発に際し、四塩化ケイ素を還元して改良シリコンを製造する方法を開発し、セラミック基板上にシリコン層を堆積させた。しかし、検波器を作成するにはシリコンを導体上に堆積させる必要があり、最初はモリブデンを試したが失敗(シリコンが剥がれ落ちた)し、その後グラファイトの使用により満足のいく結果を得た。

1943年12月までに、センチ波帯用の ED700〜705 シリーズの検波器の設計が完了し、製造が始まった。シリコンは 1.4mm のグラファイト・ロッドに堆積され、これを折って真鍮キャップにはんだ付けを行った。検波接点は、シリコンの表面に押し付けられたモリブデン製のワイヤループで作られ、ループは調整可能なネジに固定され、検波器として完成した。

H2S 系レーダーの導入

1942年の末、R.A.F.はSバンド帯レーダー「H2S」の開発を完了し、1943年(昭和18年)1月のハンブルク夜間爆撃でその有効性を実証した。

H2Sの運用周波数は3,300MHz(波長9.1cm)で、繰返周波数は670Hz、送信管は多分割マグネトロンCV64、尖頭出力は30〜55kWである。受信機はスーパーヘテロダイン方式で、第一周波数変換がシリコン検波器CV101、局部発振は反射型クライストロンCV67である。また、波形表示はP.P.I.方式で、表示範囲は360°である。

H2Sに続き、類型の航空機搭載型水上警戒レーダーA.S.V. Mk.IIIが開発され、1943年3月18日にビスケー湾で発見したUボートに対する最初の攻撃が行われた。A.S.V. Mk.III の導入により、Uボートの発見率は劇的に改善し、この時期、英国艦船の損失は 1か月あたり約40万トンから約10万トンにまで減少した。一方、ドイツ海軍は原因不明の奇襲により、4月・5月の2か月間で 56隻の Uボートを失い、混乱状態に陥った。

ドイツにおけるセンチ波帯電波探知機の開発

1943年2月頃より、Uボートは搭載する電波探知機(メートル波帯)がレーダー波を感知しないにもかかわらず、対潜哨戒機の攻撃を頻繁に受けるようになった。損害の増加に伴い、ドイツ海軍潜水艦司令部は、敵が新たな Uボート発見方法を確立したとの結論に至るが、センチ波帯レーダーには考えが及ばず、原因究明は混乱を極めた。

1943年2月3日に撃墜した爆撃機よりH2S(ロッテルダム装置)が回収されるも、原因究明には8月頃まで時間を要した。その後、奇襲の原因がマイクロ波レーダーにあることが明らかになるが、この時期、ドイツでは電波兵器開発部門の大規模な組織変更が行われており、開発現場は混乱していた。このため、ドイツ海軍におけるセンチ波帯電波探知機の開発は遅れ、1号機である 「FuMB-7「Naxos」の配備が始まったのは 1944年1月頃であった。

FuMB-7の導入により、英軍のセンチ波帯レーダーに対するドイツ海軍の対策はようやく確立され、潜水艦隊は小康を得た。また、ドイツ空軍は 1944年(昭和19年)9月に夜間戦闘機の接敵用電波探知機 FuG-350Zc を開発し、H2S 系レーダーを搭載する連合国軍爆撃機の迎撃に成果を上げ始めた。

しかし、1944年になると連合国側では波長3cm(10,000MHz)の Xバンドレーダーの開発が完了し、その導入が始まった。早くも2月、ドイツ空軍は撃墜した米軍爆撃機より高高度爆撃用レーダー「APQ-13」を回収し、Xバンドレーダーの存在を確認した。

本機は「Medow(メドウ)」と名付けられ、ドイツ海軍は同年11月に S・Xバンド両用の電波探知機「FuMB-26 Tunise」を開発し、配備を始めた。また、空軍は FuG-350Zc の Xバンド対応化を進めるが、戦争終結までに本機の開発を完了するには至らなかった。

以上のように、ドイツ技術陣は大戦終了まで、センチ波帯レーダーに関して明白な劣勢を挽回することはできなかった。

画像タイトル:img20250526075813.jpg

-(282 KB)

-(282 KB)海軍用受信機? 名前: 事務局員 [2025/05/26,07:58:13] No.9576 返信

先般「ヤフオク!」に、戦争末期あるいは戦後間もなくに製造されたと考えられる受信機が出品された。本機は自作の木箱に収容されており、内部構造は不明であるが、塗装や使用部品から判断して、海軍系の受信機であると推察された。

各部の表示から、この受信機は高周波増幅1段、再生(オートダイン)検波、低周波増幅2段という構成を持つストレート式であると推定され、受信周波数は1,500〜20,000kHzである。通常、大戦期におけるこの種の受信機では、高周波増幅にUZ-6C6、検波にUZ-6D6、低周波増幅第1段にUZ-6C6、第2段にUZ-41が使用されていた。

大戦末期、海軍は輸送船および徴用船に搭載する無線装置の標準化を推し進めていたが、それらの受信機も概ね上記と同様の構成であった。また構造には若干の違いが見られるものの、当館(横浜旧軍無線通信資料館)が所蔵する戦時型受信機も、同一の構成を有している。

さて、当該受信機が海軍の機材であるか否かは判然としないものの、資料的価値は高いと判断された。このため応札を予定していたが、不注意にも終了時刻を誤認し、入手は叶わなかった。自ら招いた災いとはいえ、まことに残念であった。

画像タイトル:img20250426112440.jpg

-(213 KB)

-(213 KB)海軍「96式空3号無線電信機」構成機材の入手 名前: 事務局員 [2025/04/26,11:24:40] No.9574 返信

先般、久しぶりに「ヤフオク!」で、帝国海軍の航空機用無線機に関連した機材を入手した。該当物品は、三座・多座航空機に搭載された「96式空3号無線電信機」の受信機用電源装置である。

この電源は振動式直流変圧器であるが、構成は非同期式で、バイブレター回路は直交変換のみを行い、交流出力は双二極管KY-84で整流する。ちなみに、入力は12V、出力は135Vである。

ところで、当館(横浜旧軍無線通信資料館)は本電源を既に1台所蔵している。しかし、病的な収集癖を持つ小生は、気に入った商品がそこにあれば、それを我慢、無視することができない。

このため、不必要と分かっていても応札、入手をし、意味のない出費を繰り返すことになる。この“病”より回復するのは、果たしていつのことであろうか・・・・・。

96式空3号無線電信機(96式空3号)補足

本機は、海軍航空技術廠(空技廠)電気部が1936年(昭和11年)に開発した三座・多座航空機用の無線電信機であり、海軍の中・大型機のほぼすべてに搭載された。

1941年(昭和16年)12月8日の真珠湾攻撃に際して、襲撃部隊の総指揮官であった淵田美津雄中佐の乗機・九七式艦上攻撃機から打電された、奇襲成功を伝える「トラトラトラ」の電文は、本機により発報された。

96式空3号は、二段重ねにされた送信機および受信機、電源装置、空中線装置等により構成されている。

送信機は、水晶発振/主発振・第1増幅(長波発振/短波増幅)・電力増幅方式で、運用周波数は長波帯が300〜500kHz、短波帯が5,000〜10,000kHzである。電波形式は電信(A1)専用で、送信出力は約70Wである。

受信機は艦艇用機材である92式特受信機と同一構成で、長波帯はストレート方式、短波帯は長波受信部に周波数変換部を付加したスーパーヘテロダイン方式である。運用周波数は送信機と同一で、長波帯が300〜500kHz、短波帯が5,000〜10,000kHzである。

96式空3号無線電信機の改修

大戦中期に作戦地域が南方に拡大すると、夜間帯における短波(5,000〜10,000kHz)の伝搬不良が顕著となり、大きな問題となった。

本現象は、電離層伝搬における夜間の最高使用周波数(MUF)が、海軍航空部隊で使用する下限周波数5,000kHzを下回ることに起因しており、空技廠による周波数選定に誤りがあったことを示している。

この事態を解消するため、空技廠は急遽、既設の96式空2号〜4号無線電信機に対し、2,500〜5,000kHzの中波帯を付加する改修を決定し、実施した。このため、96式空3号には、原型と中波帯を付加した改1型の二機種が存在する。

96式空3号無線電信機原型諸元

用途: 3座、多座航空機用

通信距離: 長波350km、短波1,500km

送信周波数: 長波300〜500kHz、短波5,000〜10,000kHz

受信周波数: 長波300〜500kHz、短波5,000〜10,000kHz

電波形式: A1(電信)

送信機入力:150W

送信機構成: 水晶/主発振UX-47A(短波帯)、第一増幅(短波帯)・水晶/主発振(長波帯)UX-865E、電力増幅UV-816D

受信機構成

長波帯: ストレート方式、高周波増幅2段、オートダイン検波、低周波増幅2段(2-V-2構成)

短波帯: スーパーヘテロダイン方式、長波受信部に高周波増幅1段付周波数変換部付加 (高周波増幅1段、中間周波増幅2段、低周波増幅2段構成)

電源装置: 風車発電機、回転式直流変圧器(送信機)・振動式直流変圧器(受信機)

空中線装置: 短波帯固定式、長波帯垂下式、地線機体接地

画像タイトル:img20250323123524.jpg

-(180 KB)

-(180 KB)Erich Reist殿御寄贈品 名前: 事務局員 [2025/03/23,12:35:24] No.9573 返信

この度、オランダの大戦期ドイツ軍電子技術研究家であるErich Reist殿より、以下の品々を当館(横浜旧軍無線通信資料館)に御寄贈いただきました。Erich Reist殿には日頃ドイツ軍無線機及びレーダーに関わる情報や写真を御提供頂いています。

Erich Reist殿のご協力に、心より感謝申し上げます。

御寄贈品

・大戦期ドイツ軍同軸ケーブル各種

・大戦期ドイツ軍マイクロ波用検波器ED704

なお、御寄贈頂いた同軸ケーブル及びマイクロ波検波器については、別途掲示の予定です。

Donations from Mr. Erich Reist

We are pleased to announce that Mr. Erich Reist, a Dutch researcher specializing in German military electronic technology during the wartime period, has generously donated the following items to the Yokohama WWⅡ Japanese Military Radio Museum.

Mr. Reist has consistently provided us with valuable information and photographs related to German military radios and radar. We sincerely appreciate his continued cooperation and support.

Donated Items:

・Various types of wartime German military coaxial cables

・Wartime German military microwave detector ED704

画像タイトル:img20250201112458.jpg

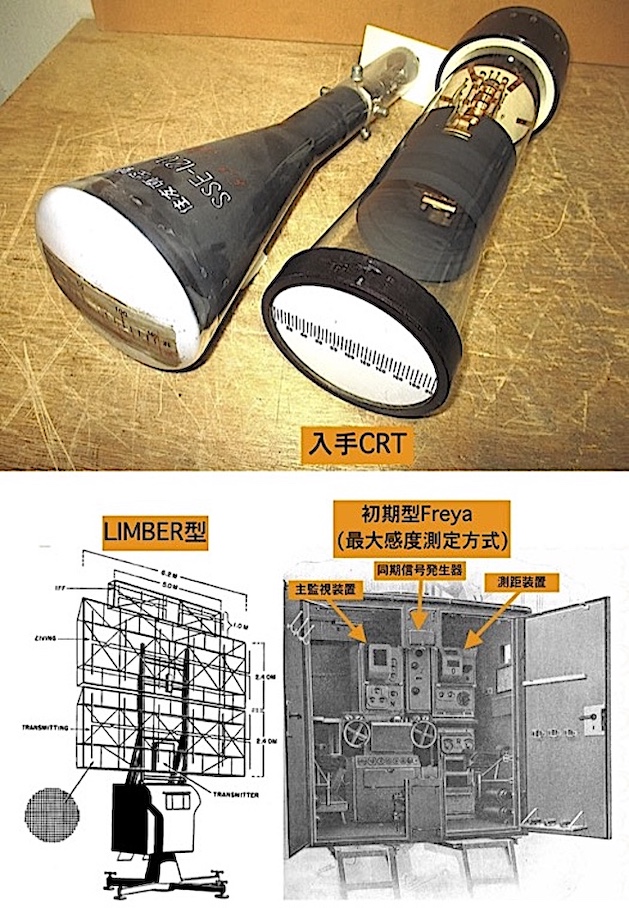

-(272 KB)

-(272 KB)対空監視レーダー「Freya」構成CRTの入手 名前: 事務局員 [2025/02/01,11:24:58] No.9572 返信

先般FB 「WWII German Signals and Communications Equipment」のドイツ人メンバーより標記のブラウン管(CRT)を購入し、本日到着した。このCRTはドイツの代表的対空監視レーダーであるFreyaの主監視装置を構成するHR2/100/1.5 (直径100mm)で、本管は内部には二本の電子銃を具え、二波形を表示する。

当館は以前よりFreyaの構成機材を入手したいと考えていたが、当然それは無理で、このため、本機を象徴するこのCRTの入手を切望していた。到着したCRTは考えていた以上に大きく、電子銃も真に立派で感激した。これで、懸案がまた一つ解消し、誠に幸いである。

ところで、本CRTの入手に際し、出品者はPAYPALでの支払いを受け付けず困ったが、幸いにもオランダのメンバーであるErich Reist氏が代行し銀行振り込みを行ってくれた。Erich Reist氏のご協力に心より感謝を申し上げる。

When I tried to buy this CRT, the seller did not accept payment by PAYPAL, which was a problem, but fortunately Mr. Erich Reist, a member from the Netherlands, made the bank transfer on my behalf. I would like to express my sincere gratitude to Mr. Erich Reist for his cooperation.

Freya(フライア)

本機はドイツGEMA社が当初海軍の依頼により1937年に開発した地上設置型の対空早期警戒用レーダーで、標的の方位角及び距離の二諸元を測定した。空軍に於けるフライアの導入は1939年で、当初本機の測定は最大感度方式であったが、その後等感度方式に改良された。

ドイツ空軍は早い時期に敵味方識別装置(IFF)FuG25aを導入したが、このためフライアにもIFF信号の測定機能が追加され、IFF用受信空中線は既設空中線装置の上部に設置された。機上のFug25aはフライアの送信波を受信すると、そのバルスに識別用の変調を行い156MHzで返送した。IFF機能の追加により、改修型のフライアは今般入手した電子銃が二重構造のCRTを使用し、探索、測距、方位等感度測定用の反射パルスをCRTの上部に、IFFの返送パルスをその下に併せ表示した。

フライアにはLIMBER型と、改良型のPOLE型があり、共に分解移動が可能な構造である。LIMBER型は88mm高射砲基台の上部に木製の短信室を載せ、その上部に空中線装置を設置した構造で、探索は短信室を回転させ行った。POLE型は短信室の中央に空中線装備用のパイプを建て、測定は空中線装置のみを回転させ行う構造である。

本機の公称探索距離は200kmで、大戦後期になるとその探索範囲の拡大が要望され、遠距離監視型として海軍は仰角測定機能を具えたWasserman(ワッサーマン)を、空軍は空中線位相合成方式のMammute(マムート)を導入したが、空中線装置を除く両機の主装置は既設フライアの転用、または、一部機能を追加したものである。

帝国海軍とFreya

1941年(昭和16年)1月、帝国海軍は英国と熾烈な戦いを交えていたドイツに軍事視察団を派遣したが、団員であった伊藤庸二造兵中佐(当時)他電子機器関係者はドイツ海軍より対空監視レーダーの概要説明を受け、また、3月23日の夕刻、ロリアン軍港(フランス)近郊でFreyaを検分する機会を与えられた。

当時帝国陸海軍は英独他各国に駐在する武官等よりの情報を基に、レーダーの研究を始めていたが、肝心な電波形式が判然とせず、本格的開発には程遠い状況であった。しかし、伊藤中佐らの調査により、発射電波はパルス変調方式である事が判明し、また、送受信用空中線や送受信機、波形表示方式等も明確となり、この情報は電報により直ちに海軍本部に報告された。以降帝国陸海軍のレーダー開発は急速に進捗し、海軍は1号電波探信儀1型を、陸軍は電波警戒機乙を開戦の直前に完成させた。

Freya(等感度測定式)諸元

用途: 対空早期警戒

運用周波数: 125MHz

繰返周波数: 500Hz

パルス幅: 2μs

尖頭出力: 20kW

送信空中線: 半波長ダイポール垂直6列2段、金網式反射器付

受信空中線: 半波長ダイポール垂直3列2段左右二組(等感度測定構成)、金網式反射器付

送信機: 発振管TS41 x2(P.P.構成 )

変調方式: パルス変調管RS391

受信機: Wスーパーヘテロダイン方式、高周波増幅1段、第一中間周波増幅2段、第二中間周波増幅2段、低周波増幅1段

中間周波数: 第一中間周波数15MHz、第二中間周波数7MHz、帯域幅900kHz

測定方法: 等感度方式

信号表示: Aスコープ方式

有効測定距離: 150km

測距精度: ±50m

測角精度: ±0.2°

設置場所: 海抜60m以上

電源: 一次電源380V

削除方法

◆管理人: 削除対象の左欄をチェック(複数指定可)、専用パスワードを下欄に入力し、「削除」を押す

◆投稿者: 投稿に用いたパソコンでアクセスし、自分の記事の左欄をチェック、そのまま「削除」を押す(パスワード不要!!)